蹲现场手摇绝缘麻烦?运维人都在问的自动监测装置来了! 【上篇】

发布时间: 2025-10-12 点击次数: :0 次

在现代工业体系中,高低压电机是驱动设备运转的“心脏”,广泛应用于电力、冶金、石化等关键领域。电机的可靠运行,直接关系到生产线的稳定、产品的质量,甚至企业的经济效益。

然而,这颗“心脏”却常常面临一个隐形杀手——绝缘老化。

如何精准、高效地监测电机绝缘健康状况?今天,我们就来聊聊绝缘测量的过去、现在与未来。

一、绝缘电阻:电机的“生命线”

简单来说,电机的绕组(铜线)与外壳(铁芯)之间,靠绝缘材料隔离。绝缘电阻,就是衡量这个“隔离层”是否完好的关键指标:

✅ 绝缘良好:电阻值高,电流在绕组内顺畅流动,运行安全、能耗低。

❌ 绝缘劣化:电阻值下降,电流“抄近道”泄漏到外壳上,形成泄漏电流,隐患就此埋下。

二、忽视绝缘的代价有多大?

绝缘一旦出问题,后果不堪设想:

电机烧毁:绝缘完全失效时,短路电流瞬间升高,电机可能被烧毁。

人员触电:外壳带电,若接地不良,操作人员面临触电风险。

停产损失:电机故障导致整线停机,损失远超设备本身价值。

火灾爆炸:在易燃易爆环境中,绝缘破损可能引发电弧、火花,酿成重大事故。

定期测量绝缘电阻,就像给电机做“心电图”,是预防性维护中基本、也更关键的一环。

三、国内外标准怎么说?

遵循标准是作业规范化的基础。国内外标准均对电机绝缘测量有明确要求,如:

- 国际标准IEC 60034-27-1和国家标准GB/T 20160-2019都推荐使用稳定化的直流测试电压,并规定了测试电压等级(如额定电压1kV以上的设备,推荐使用2500V DC)。更重要的是,标准强调了极化指数(PI)和介质吸收比(DAR)等高阶参数的重要性,这些参数需要通过测量不同时间点(如15秒、60秒、10分钟)的电阻值来计算得出。这是传统摇表几乎无法完成的任务。

- IEEE 43-2013《电动机械绝缘电阻测试推荐性操作规程》由电气与电子工程师协会(IEEE)发布,其中明确规定:绝缘电阻的合格最小值需满足(额定电压kV + 1)MΩ,且极化指数(PI)应≥2.0。

这些标准的核心思想在于绝缘测试不应仅仅如同X光测试那样,仅捕捉一个瞬间的画面,而应像“心电图”监测一般,进行持续的观测,即通过监测一段时间内的电机绝缘电阻变化来评估绝缘材料的整体健康状态。

四、传统摇表:曾经的功臣,如今的痛点

过去,工程师们习惯使用手摇兆欧表(摇表) 进行绝缘检测。它简单、便携,曾立下汗马功劳,但在工业智能化、物联网化的今天,其弊端日益凸显:

- 操作繁琐,结果靠“手感”:需两人配合,匀速摇动一分钟以上,速度不稳则读数不准。

- 放电危险,安全隐患大:测试后需手动放电,操作不当易触电,放电电阻也可能烧毁。

- 电压冲击,可能伤设备:手摇产生的电压波形不稳,可能对老旧绝缘造成“最后一击”。

- 只读数值,无法看趋势:只能获取单一电阻值,无法记录“吸收曲线”,难以判断绝缘真实状态。

- 数据难存,管理不智能:靠人工记录,难以形成电机“健康档案”,无法进行长期分析。

五、科学测量:看懂电机的“绝缘心电图”

为什么“老师傅”总说“摇表操作不当会导致测量不准确,为何使用摇表进行准确测量时必须多摇一段时间”呢?这就需要了解电机的绝缘等效模型和四种电流。

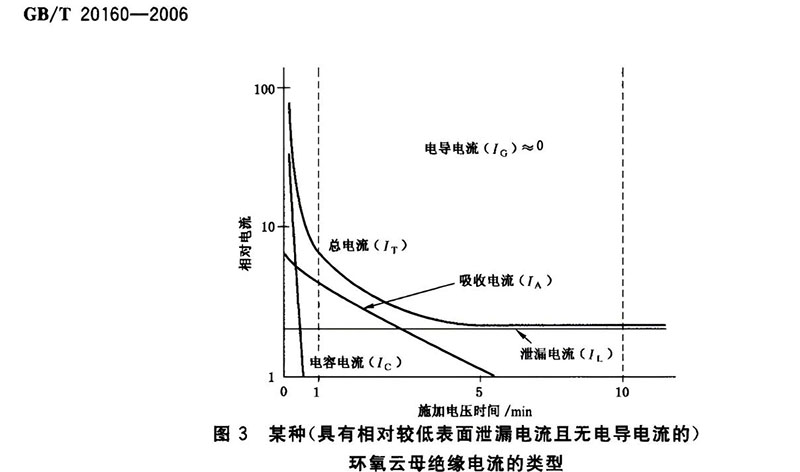

您不妨将电机的绝缘系统,想象成一个会“呼吸”的特殊电容器。在接通直流高压的瞬间,它会像普通电容一样“吸入”一股巨大的充电电流;随后,它并不会立刻安静下来,而是像浸水的海绵一样,持续地、缓慢地“吐出”一股吸收电流。这种复杂的特性,正是源于其内部电阻与电容交织的等效模型。

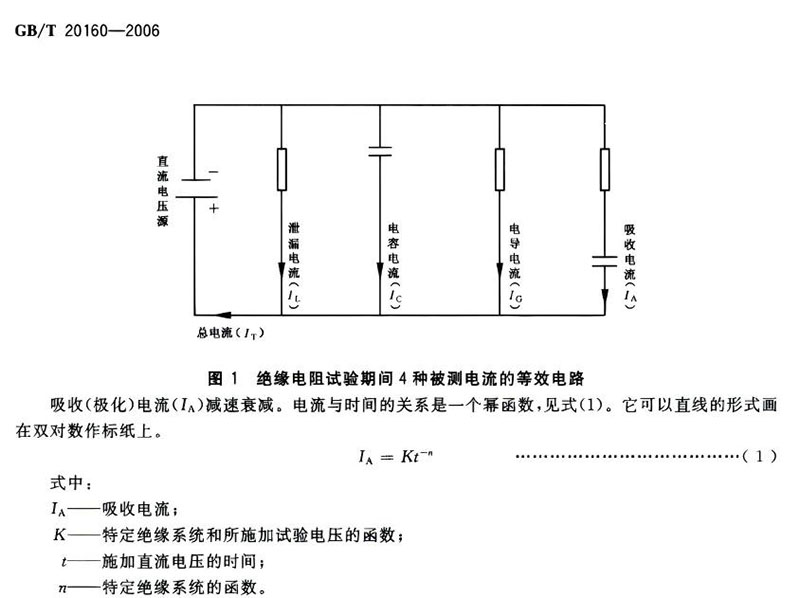

电机的绝缘状态,并非由一个单一的电阻值决定,而是隐藏在四种电流分量的动态变化之中。当直流测试电压施加于绕组时,流过的总电流It是以下四种成分的叠加:

电容电流(Ic):为绝缘材料的等效电容充电的瞬时电流,通常在几秒内迅速衰减至零。吸收电流(Ia):因绝缘介质极化现象产生的电流,它随时间缓慢衰减(可持续数分钟)。

电导电流(Ig):代表绝缘材料本身的电导率,是一个稳定不变的电流,其大小直接反映材料的本质特性。

泄漏电流(Il):由于表面污染、裂纹等产生的贯穿性泄漏电流,也是一个稳定值。

因此,总电流的表达式为:

It=Ic+Ia+Ig+Il

在这四种电流中,Ig和Il是真正决定绝缘好坏的“稳态指标”。它们代表了无法恢复的永久性导电通路。而Ic和Ia则是测试过程中干扰真实判读的“暂态分量”。

根据欧姆定律,真实的绝缘电阻R应由稳定的电压与反映绝缘本质的稳态电流之比计算得出:

R=2500V/(Ig+Il),这就意味着,任何绝缘测量的核心任务,就是通过足够的测试时间,剥离暂态电流的干扰,精准捕捉到稳态的Ig与Il。智能绝缘监测装置正是基于这一原理,通过长时间监测并分析电流衰减曲线,来实现对绝缘电阻的准确计算和健康状态的精准诊断。

这个测量过程,好比观察一片复杂的海岸线。

瞬间的浪花 (电容电流 Ic):加压瞬间涌现,但迅速消退。

持续的涌浪 (吸收电流 Ia):退得慢,需要较长时间才能平息。

稳定的水位 (泄漏/电导电流 Il+Ig):浪花与涌浪都退去后,才露出真实的海平面。

传统摇表的问题在于:它在“浪花汹涌”时就匆忙测量,误将巨浪的高度当作真实水位,自然得出偏高的电流和偏低的电阻。

而科学的测量要求:持续加压数分钟,耐心等待“海浪”平息。此时,真实的“水位”(Il+Ig)显现,据此算出的电阻才准确。

更精妙的是,我们通过计算不同时间“水位”的比值——即极化指数(PI) 和 吸收比(DAR),就能判断绝缘这片“材料大陆”的“吸水性与致密性”。这些关键指标,是传统摇表这项“古老工具”永远无法提供的洞察。